《照片51号》:娜塔莉·波特曼演绎先驱科学家

https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

那张改变科学史的照片背后,站着一位被遗忘的女性

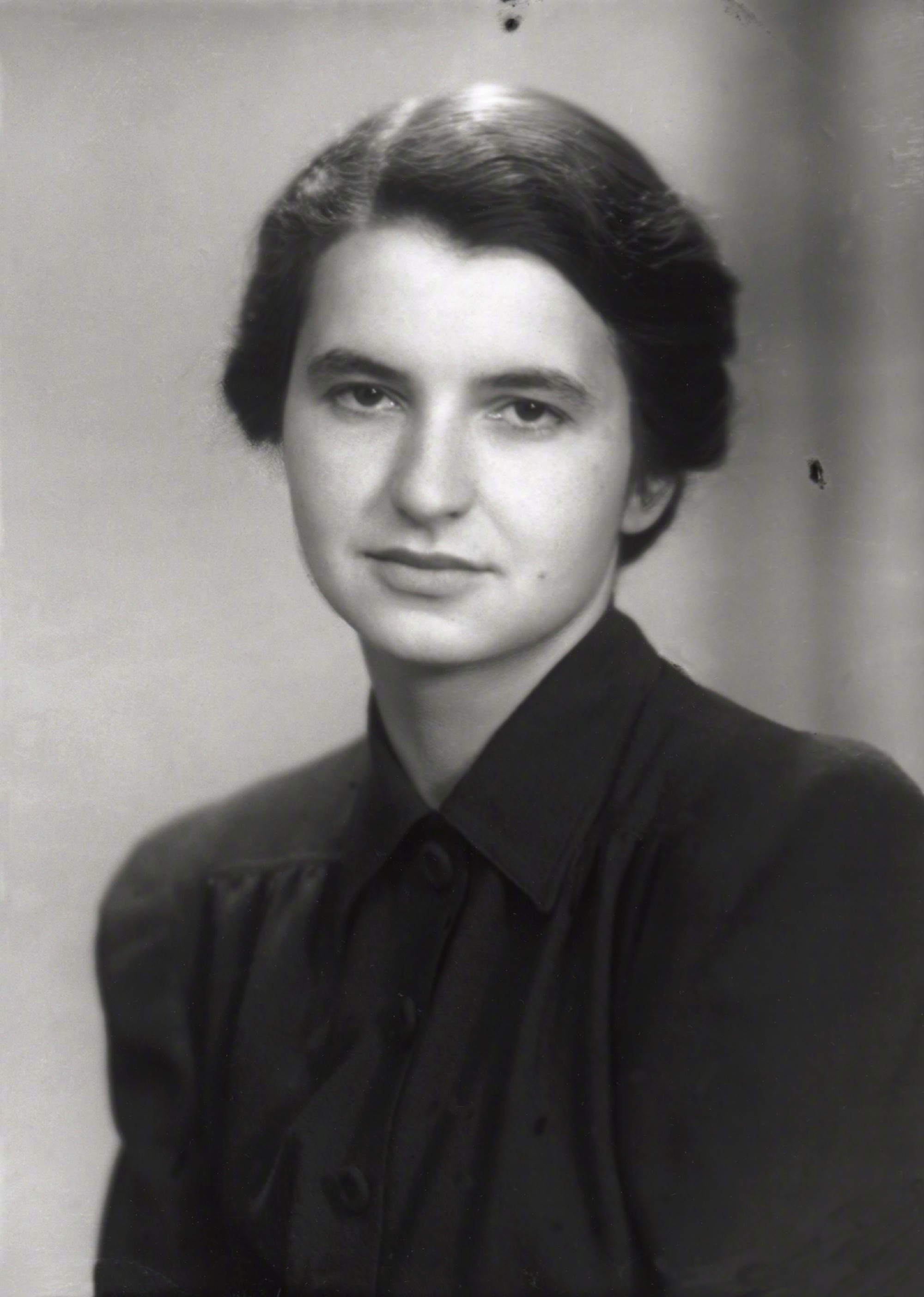

娜塔莉·波特曼最近又带着新作品回来了,这次她不是挥舞着雷神之锤的女武神,也不是优雅的第一夫人杰奎琳,而是摇身一变成了上世纪50年代一位穿着朴素、戴着圆框眼镜的女科学家——罗莎琳德·富兰克林。这个你可能不太熟悉的名字,却和那张著名的"照片51号"紧密相连,这张模糊的X光片最终揭示了DNA的双螺旋结构,彻底改变了生物学的发展方向。

但实验室外的世界就没这么美好了。电影用大量细节展现了当时学术界的性别歧视:富兰克林被同事称为"女管家"而不是博士;她的研究报告需要由男性同事"转交"才能被重视;就连实验室的茶歇时间,男人们讨论学术问题时都会刻意避开她。最令人窒息的一场戏是,当富兰克林正在整理研究数据时,詹姆斯·沃森(后来因发现DNA结构获得诺贝尔奖)未经允许就闯进她的办公室,对着墙上的照片指指点点,那种理所当然的态度简直能让观众气得攥紧拳头。

真实历史中,沃森和克里克确实在没告知富兰克林的情况下,看到了她的研究数据,特别是那张关键的照片51号。电影里有个耐人寻味的场景:富兰克林的同事威尔金斯(名义上是她的上级)把她的研究成果私下展示给竞争对手看,还轻描淡写地说"反正她也解读不出来"。更讽刺的是,当沃森和克里克在《自然》杂志发表那篇著名的DNA结构论文时,只在文末用一句话轻飘飘地感谢了富兰克林的"未发表数据"。

波特曼的表演精准捕捉到了这位科学家的复杂性。她不是刻板的"受迫害的女学者"形象,而是有着真实脾气的天才——固执己见、说话直接、拒绝讨好任何人。有场戏特别打动人:当富兰克林独自在实验室通宵工作,疲惫地摘下眼镜揉眼睛时,镜头扫过她桌上堆积如山的计算纸,上面密密麻麻写满了数学公式。这个瞬间让人意识到,在那个没有计算机的年代,这些突破性发现背后是多少个不眠之夜的手工计算。

电影也没回避富兰克林个人的局限性。她对DNA是双螺旋的假设最初持怀疑态度,坚持要用更多实验数据验证。这种严谨在科学上是美德,但在与时间赛跑的学术竞争中却成了"劣势"。有个细节很说明问题:当她还在反复核对数据时,沃森已经用硬纸板做出双螺旋模型开始到处展示了。这种性格差异某种程度上预示了后来谁会被历史记住。

现实中的富兰克林37岁就因卵巢癌去世,距离DNA结构发现才过去短短几年。电影结尾处理得很克制:没有煽情的告别,只有她离开实验室时最后看了一眼那些X光片的背影。银幕变暗后打出一行字:"2003年,伦敦国王学院将一栋新大楼命名为罗莎琳德·威尔金斯楼。"这个迟来半个世纪的致敬,比任何台词都更有力地说明了科学史上这个不公正的故事。

值得一提的是,波特曼最近还出现在盖·里奇的冒险片《青春之泉》里。从严肃的科学家变身成寻找永生秘密的冒险家,这种戏路跨度倒是很符合她一贯的选片口味。不过比起奇幻冒险,她在《照片51号》里塑造的这个被历史亏欠的女科学家形象,显然更有嚼劲。特别是当你知道,直到今天,很多教科书在讲述DNA发现史时,依然把富兰克林放在配角位置,就更会觉得这部电影来得太及时了。

下次当你看到那个优雅的双螺旋结构时,或许会想起这张照片背后,曾有位女科学家在充满敌意的环境里,用冻僵的手指调整着X光机,只为捕捉那个可能改变世界的瞬间。就像电影里富兰克林对质疑她的人说的那句话:"重要的不是谁先想到,而是证据本身。"可惜历史记住的,往往不是拿证据的人。