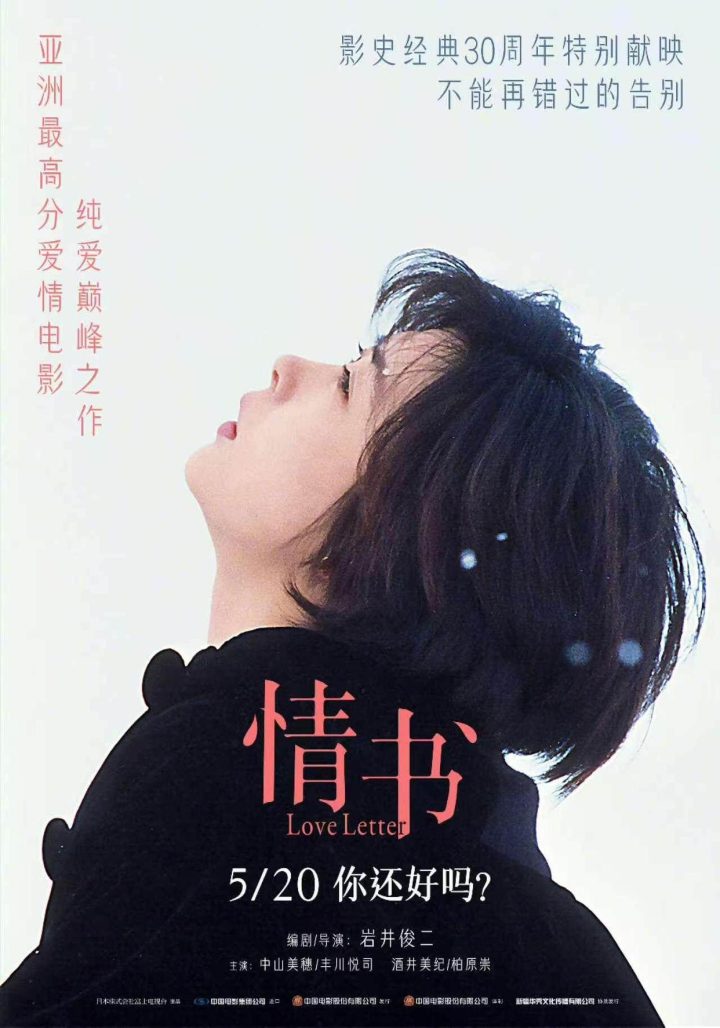

《情书》30年重映:未了情与青春回响

https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

一封寄往天国的信,却意外地收到了回音,这个看似不可能的开端,编织了岩井俊二导演的《情书》那场跨越生死的温柔絮语。当这部上映于1995年的影片在2025年迎来其三十周年的重映之际,它早已超越了单纯电影的范畴,沉淀为一代人共同的情感记忆与青春符号。时光的流逝并未磨损其光芒,反而如同陈年佳酿,让那份关于爱、遗憾与和解的探讨,愈发醇厚动人。

故事始于大雪纷飞的冬日,渡边博子躺在纯白的雪地里,屏息感受着未婚夫藤井树逝世三周年的祭日。这个开场镜头,以其极致的静谧与克制,瞬间将观众拉入一个被巨大悲伤笼罩却又异常洁净的世界。由中山美穗饰演的博子,无法从爱人离世的阴影中走出,她寄出了一封本应无法投递的信件,收件人是天国。命运的奇妙安排让这封信落在了与博子未婚夫同名同姓的女子手中。两个原本毫不相干的女性,通过书信建立起一种微妙而深刻的联系,一段尘封于少年时光的暗恋故事,如同被缓缓展开的卷轴,在观众面前呈现。

岩井俊二的导演风格是这部电影灵魂所在。他是一位用镜头写诗的诗人,极擅长运用细腻的视觉语言来构建情感世界。无论是北海道小樽皑皑的白雪、冬日里温暖的逆光,还是随风飘动的窗帘、在街道上穿梭的自行车,每一个画面都经过精心的雕琢,充满了唯美而忧伤的诗意。光影在他的手中不仅是叙事的工具,更是情感的催化剂。博子在晨曦中面对雪山,用尽全身力气向着已故爱人呼喊“你好吗?我很好!”的场景,已成为世界电影史上难以磨灭的经典瞬间。那一声呼喊,是告别,是问候,也是自我救赎的完成,积压的情感在此刻得到彻底的宣泄,极具冲击力,令观者无不动容。

音乐同样是《情书》不可或缺的情感脉络。影片的背景音乐悠扬而哀婉,与画面叙事紧密贴合,时而如涓涓细流,衬托着书信往来的舒缓节奏;时而又如汹涌的暗潮,在情感爆发的顶点推波助澜。音乐与影像的完美融合,极大地增强了影片的情感氛围,使得观众能够更深层次地沉浸其中,与角色同悲同喜。

对于在1990年代初次接触《情书》的观众而言,此次三十周年重映无疑是一次深情的怀旧之旅。它像一把钥匙,开启了尘封已久的记忆闸门,那些属于自己青春年代的悸动、遗憾与未完成的告白,随着影片的放映而重新变得鲜活。它让人们有机会在熟悉的故事里,再次审视自己走过的路,与曾经的自己对话。而对于新一代的观众,这部跨越了三十载光阴的电影,其核心价值并未过时。在一个情感表达日益直接甚至速食的时代,《情书》所描绘的那种含蓄、克制、深藏于心的情感,提供了一种关于爱与珍惜的别样思考。它提醒人们,有些情感需要时间的沉淀才能显其厚重,有些告别需要真诚的面对才能获得释然。它鼓励人们勇敢地审视自己的内心,珍视当下所拥有的情感联结。

《情书》的历久弥新,在于它并非一个简单的爱情故事。它更是一部关于如何与过去和解、如何面对生命缺憾的寓言。博子通过探寻爱人的过去,最终放下了执念,开始了新的生活;女藤井树则在回忆中,后知后觉地触摸到了一份早已消逝的深情。无论是对于逝者还是生者,这场跨越时空的对话,最终都导向了温暖的理解与接纳。这正是《情书》超越时代的力量所在,它让我们相信,即使生命充满遗憾,爱与记忆依然拥有治愈人心的温暖力量,能够引领我们穿越悲伤,走向平和与释然。