《狂野时代》资源分享无剪切版原声版百度云「BD1080P/3.2G-MP4」

https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

《狂野时代》:毕赣的默片式感官实验与世纪幻梦

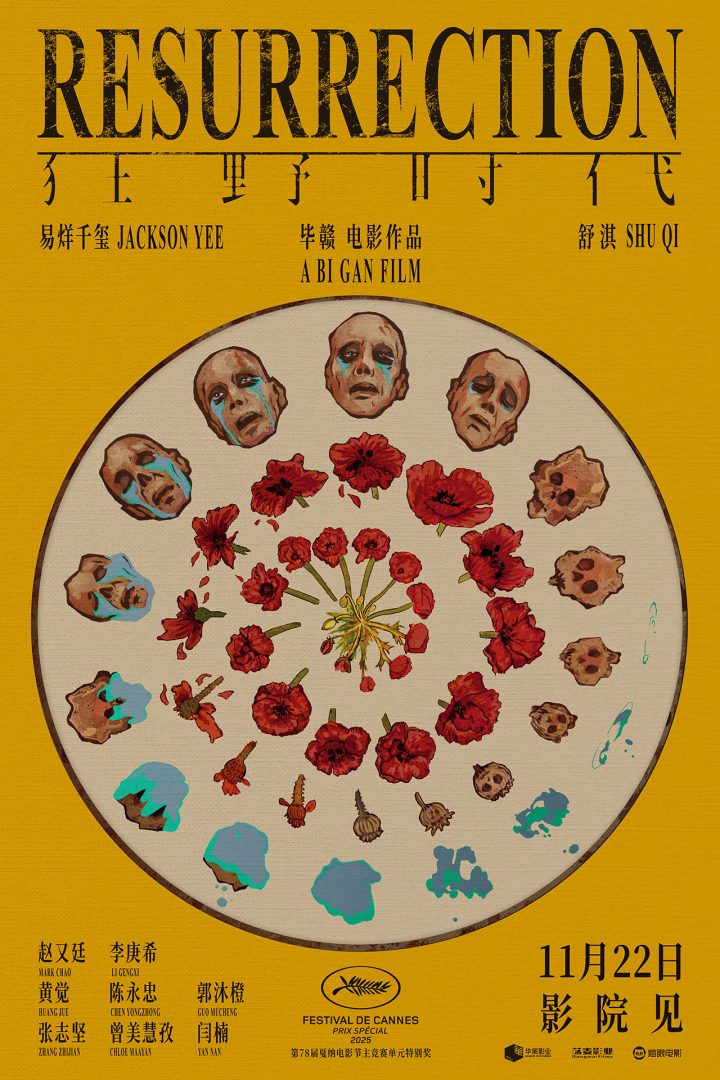

在当代电影日趋同质化的环境中,毕赣导演始终保持着独特的作者印记。继《路边野餐》与《地球最后的夜晚》后,他的第三部长片《狂野时代》以其大胆的艺术探索,在第78届戛纳电影节主竞赛单元斩获特别奖,并定于2023年11月22日全球上映。这部集结了易烊千玺、舒淇、赵又廷等实力派演员的影片,有望再次挑战观众对电影叙事的传统认知。

从已发布的预告片和海报来看,《狂野时代》展现出强烈的默片风格。夸张的配乐、复古色调的字幕卡,无不让人联想到电影诞生初期的视觉语言。这种选择并非简单的怀旧,而是对电影本质的一次回归——在剥离语言的复杂性后,纯粹依靠影像与声音构建意义。

海报设计以早期无声电影设备“费纳奇镜”为视觉元素,通过循环画面展现花开花落与主角形象的逐渐显现,巧妙地呼应了影片对非线性时间的探索。这种设计不仅暗示了电影技术的史前史,也暗示了影片可能探讨的循环时间观。

感官之旅与世纪幻梦

影片故事梗概简短却引人遐想:一个“怪物”通过体验五种感官,穿越一个世纪的狂野幻梦。这一设定揭示了毕赣对人类感知机制的持续兴趣,同时也将个体体验与历史维度相连接。

易烊千玺饰演的“迷魂者”以其怪物造型首次亮相,外形佝偻恐怖,但眼角的泪水形成强烈反差,暗示这一角色内在的复杂性。作为梦境的核心,“迷魂者”或许代表着人类潜意识中最原始的恐惧与渴望。

舒淇饰演的“大她者”似乎是开启这场世纪幻梦的关键人物,这一角色命名本身就蕴含着拉康精神分析的意味,暗示着她可能代表着主角无法企及的欲望对象,或者是引导其完成感官之旅的向导。

毕赣作者风格的延续与突破

从《路边野餐》到《地球最后的夜晚》,毕赣建立了独特的电影诗学——模糊现实与梦境的边界,打破线性叙事结构,将贵州乡土景观转化为超现实场域。《狂野时代》似乎延续了这一创作脉络,同时又有所突破。

默片风格的选择标志着毕赣对电影本体的进一步思考。在数字技术日益精密的当下,回归早期电影形式,实则是对当代视觉文化的一种批判性回应。这种“逆向”探索与影片关于感官体验的主题形成巧妙呼应——当我们被过度刺激的感官趋于麻木时,或许只有回归原始,才能重新发现感知的狂喜。

期待与展望

《狂野时代》在戛纳的获奖已证明其艺术价值得到国际认可。对于观众而言,这或许将是一次挑战常规观影经验的旅程——不是被动消费一个完整故事,而是主动参与一场感官实验。

在全球上映日期临近之际,我们有理由期待这部影片能够延续毕赣前作的诗意与哲思,同时开辟电影叙事的新可能。在一个注意力经济肆虐的时代,《狂野时代》对感官本质的探索,或许能为我们提供一种重新感受世界的方式。

当电影已成为一种习惯性消费,《狂野时代》或许能唤醒我们最初的观影惊喜——那种面对活动影像时最纯粹的惊叹。