《援藏日记》终极预告:高原光影中的希望篇章

https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

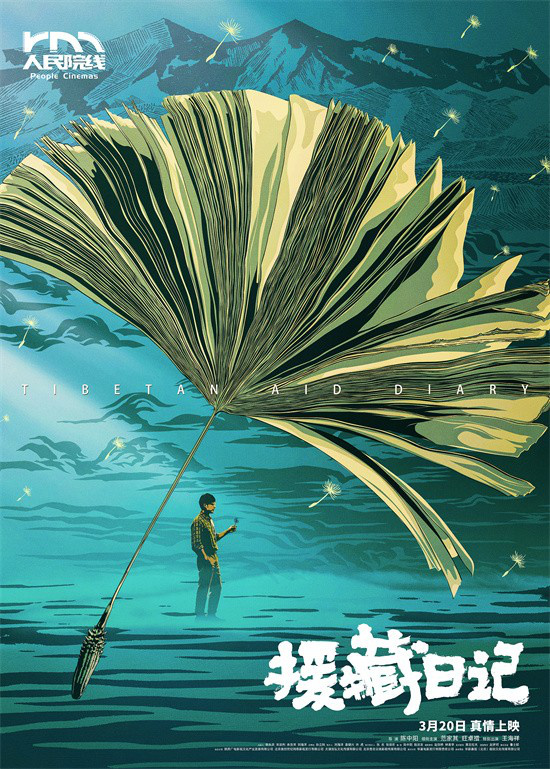

当蒲公英的种子落在雪域高原

电影《援藏日记》的海报上,一朵蒲公英正在高原的风中飘散。这个画面让我想起预告片里那个令人心颤的瞬间——北京来的支教老师韩松蹲在教室门口,一个小姑娘用生硬的汉语问他:"老师,蒲公英真的能飞过雪山吗?"

旺卓措演的藏族女教师卓玛是片中最有温度的角色。记得预告里她带着孩子们在结冰的河面上写字,用树枝划出来的藏文和汉字交错在一起。有场戏是暴风雪夜她背着发烧的学生去卫生所,深一脚浅一脚踩在雪地里,背后跟着一串打着手电筒的孩子。

教室的窗户总是漏风,韩松就把自己的羽绒服钉在窗框上。有次他感冒了,孩子们轮流把家里的牛粪饼带来教室生火,满屋子都是烟,呛得大家直咳嗽,可每个人的眼睛都亮晶晶的。这些细碎的生活片段比任何豪言壮语都有力量。

电影里反复出现孩子们抄课文的镜头。开始是写在废报纸上,后来有了作业本,最后变成在崭新的多媒体教室里朗读。有个转场特别妙,三十年前韩松教孩子们念"春天来了"的画面,叠化到现在年轻教师用投影仪播放内地学校的视频。

最催泪的是毕业典礼那场戏。当年的学生如今成了校长,他拿出一摞发黄的作业本,那是韩松当年熬夜批改的。本子上的红墨水褪色了,可那些"优"字还清晰可见。现在他们学校有了塑胶跑道,但老校长坚持保留着那间漏风的旧教室,他说:"总得让孩子们知道,知识是从什么样的土壤里长出来的。"

3月20日上映前,我看过导演的采访。他说拍雪地里上课那场戏时,零下二十度,小演员们的手冻得通红,可没有一个孩子说冷。有个小姑娘演完自己的部分还不肯走,躲在镜头后面继续跟着念课文,因为"多学一句,以后就能多教弟弟一句"。

影片结尾,已经白发苍苍的韩松回到北京,在公交车上看见个藏族大学生给老人让座。两人相视一笑的瞬间,车窗外的蒲公英正巧飘过。这个镜头让我想起海报上的那句话:"教育不是注满一桶水,而是点燃一把火。"

当片尾字幕升起时,放映厅里特别安静。直到清洁工进来收拾垃圾,我才发现前排几个观众还坐在那没动。有个姑娘正在手机上查西藏支教报名的信息,屏幕的光照在她泪痕未干的脸上,特别像预告片里那些高原教室的灯光。